Schlachtfeld Frauenkörper

Sie ist Teil der feministischen Avantgarde der 1970er-Jahre, ihre Werke bewegen sich zwischen inszenierter Fotografie und Body Art und hängen in Sammlungen wie im New Yorker MoMA und im Pariser Centre Pompidou. In Deutschland dagegen wurde Annegret Soltau bis in die 2010er-Jahre wegen ihrer oft verstörenden Bildsprache immer wieder zensiert. Das hat sich nun grundlegend geändert: In einer sehenswerten Retrospektive präsentierte das Frankfurter Städel Museum in diesem Sommer Soltaus kunstvolle Fragmentierungen. Auch auf der ART COLOGNE hat die Künstlerin gleich zwei Auftritte – sowohl am Stand der Frankfurter Galerie Anita Beckers als auch am Stand des Galeristen Richard Saltoun (London/New York/Rom).

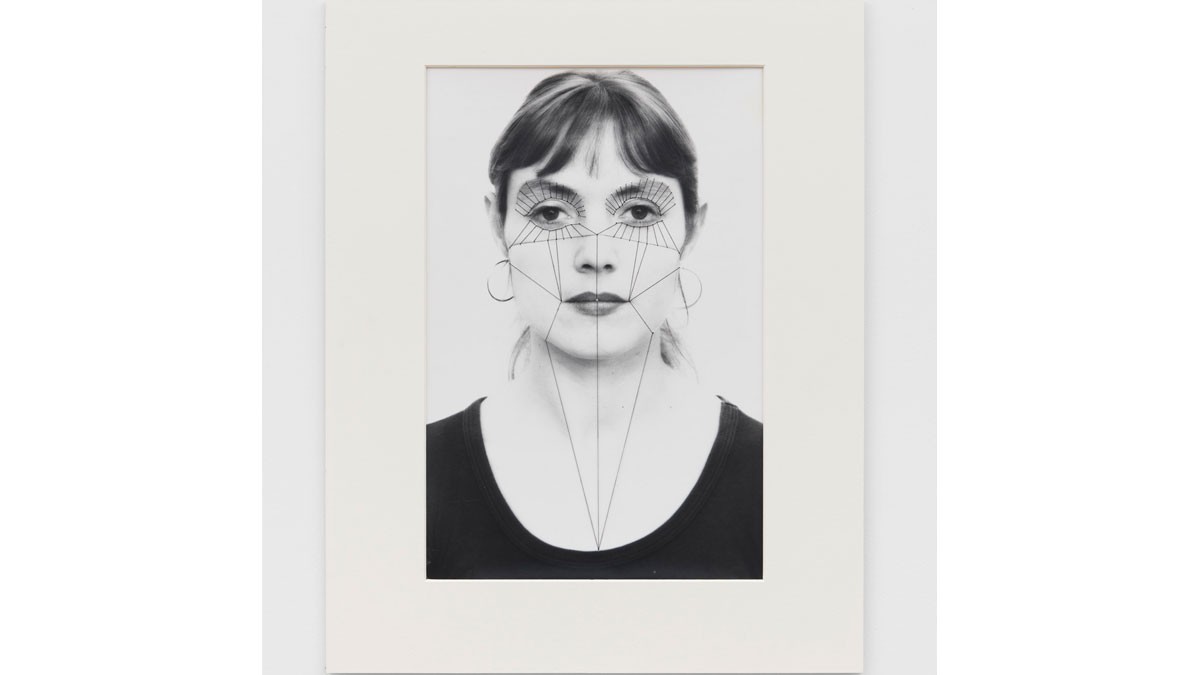

Bekannt wurde Annegret Soltau vor allem für ihre „Fotovernähungen“ – expressive Collagen, mit denen sie Rollenbilder, gesellschaftliche Normen und Darstellungen des häufig eigenen Körpers erforscht hat. Zerstören und Neuarrangieren ist die Basis ihres Schaffens. Soltau zerreißt Fotos und näht die Fragmente mit schwarzem Faden zusammen. Was zunächst chaotisch wirkt, entpuppt sich als kraftvoller Akt der Selbstaneignung und der subversiven Umdeutung des historisch weiblich konnotierten Nähens.

Annegret Soltau „Permanente Demonstration am 19.01.1976“, 1976/2008, Set mit 6 Schwarz-Weiß. Edition 1 von 5 (plus 2 AP) Foto: Richard Saltoun Gallery

Das Leben als ständige Verletzung

Von Anfang an glitt sie dabei nie ins Private oder gar Voyeuristische ab, sondern visualisierte Verletzungen oder Widersprüche. „Ich komme ursprünglich von der Malerei und von der Grafik und habe in meinen frühen Arbeiten auch viel mit Zeichnung und Radierung gearbeitet“, sagt sie. „Dabei habe ich oft Frauen dargestellt, die in irgendeiner Form „eingeengt“ waren. Ich habe die Frauenfiguren mit Haaren umhüllt und diese weiterfließen lassen über deren Gesichter und Körper, so wie Gebilde. Dies kann sowohl als Schutz aber auch als Einengung verstanden werden.“

Soltau wurde 1946 im niedersächsischen Lüneburg geboren. Auf einem Bauernhof wuchs sie bei ihrer Großmutter auf. Ihr Vater ist im zweiten Weltkrieg gefallen und ihre Mutter habe sie nie angenommen. Bevor sie zu studieren anfing, arbeitete sie bei einem Unfallchirurg für Hafen-Unfälle, da sie von zu Hause keine finanzielle Unterstützung bekam. An der Kunstakademie Hamburg lernte sie bei dem österreichischen Maler Rudolf Hausner oder dem Briten David Hockney. Sie war Teil der 1968er-Protestbewegung und portraitierte die zukünftige Linksterroristin Ulrike Meinhof. In den frühen 1970er-Jahren schloss sie sich der neuen Frauenbewegung an und begann mit Performances. 1974 zog sie mit ihrem Ex-Kommilitonen und Ehemann Baldur Greiner in dessen Heimatstadt Darmstadt. „Es wurden damals neue Techniken erfunden“, erinnert sie sich, „es wurden Performances gemacht und es wurde das gezeigt, was sonst versteckt wurde, vor allem auch der weibliche Körper.“

Annegret Soltau „GRIMA – Selbst mit Katze (der Schrei)“, 1986, C-print Foto: Richard Saltoun Gallery

Vagina mit Nadelstichen

Deshalb verlassen sich ihre Collagen oft auf das Mittel der Provokation. In ihrer Serie „Generative“ etwa zeigte sie zusammengeflickte Körperelemente ihrer Mutter, ihrer Großmutter und von sich selbst. „Es passieren Vergewaltigungen, bei Geburten kommt es zu Dammschnitten, es kommt in vielen Ländern noch zu weiblicher Genitalverstümmelung“, sagt Soltau. "Der weibliche Körper ist ein Schlachtfeld und ich möchte mich so zeigen wie ich bin, mit den Verletzungen, die stattgefunden haben." Etwa auf verfremdeten Fotoarbeiten, in denen sie ihre Vagina ablichtete, die nach der Geburt ihres Kindes mit groben Nadelstichen „zusammengeflickt“ wurde.

Diese extreme Offenheit kam nicht immer gut an. Ihre Werke waren immer wieder der öffentlichen Zensur ausgesetzt. Motive der Schwangerschaft oder der Geburt, die Suche nach der eigenen Identität oder Selbstoptimierung konfrontieren bis heute Betrachtende nicht zuletzt mit dem jeweiligen Zeitgeist. „Beim Frauenkörper hat man den Eindruck, als müsste er immer operiert sein, um überhaupt die Berechtigung zu haben, in der Öffentlichkeit präsentiert werden zu dürfen“, meint sie. „Das halte ich für falsch. Die Body-Positivity-Bewegung wird ja im Moment wieder zurückgedrängt. Auch das Altern wird in unserer Gesellschaft als etwas Unschönes betrachtet, die Weisheit des Alters wird gar nicht mehr gesehen oder gewürdigt“. Ähnlich wie lange ihre eigenen Arbeiten, die jetzt von großen Museen und Galerien „wiederentdeckt“ werden - eine späte, längst überfällige Honorierung eines eigenständigen und überaus mutigen Œuvres.

Autorin: Alexandra Wach