Zweifel an der Heimatfront

Die Kunst von Stefan Strumbel hat sich auffällig gewandelt. Erste Bekanntheit erlangte der heute 46-Jährige, aus Offenburg stammende Künstler mit seinen verfremdeten Kuckucksuhren. Die anfangs schrill inszenierten Schwarzwald-Ikonen trafen während der rasanten Globalisierung den Nerv der Zeit – als ironische Symbole für Heimat, die zugleich Zugehörigkeit wie auch Ausgrenzung markieren konnten.

Dazu gesellten sich Werke wie in Luftpolsterfolie verpackte Skulpturen oder in Aluminium gegossene Leinwände. Die mediale Aufmerksamkeit wuchs, 2010 berichtete die New York Times über ihn. Bald zählten Persönlichkeiten wie Karl Lagerfeld und Hubert Burda zu seinen Käufern. Öffentliche Aufträge folgten – etwa für die Oper Stuttgart oder das 300-jährige Stadtjubiläum von Karlsruhe, für das er eine Bronzeplastik in Form eines Stuhls schuf, der auf einem Baumstumpf ruht.

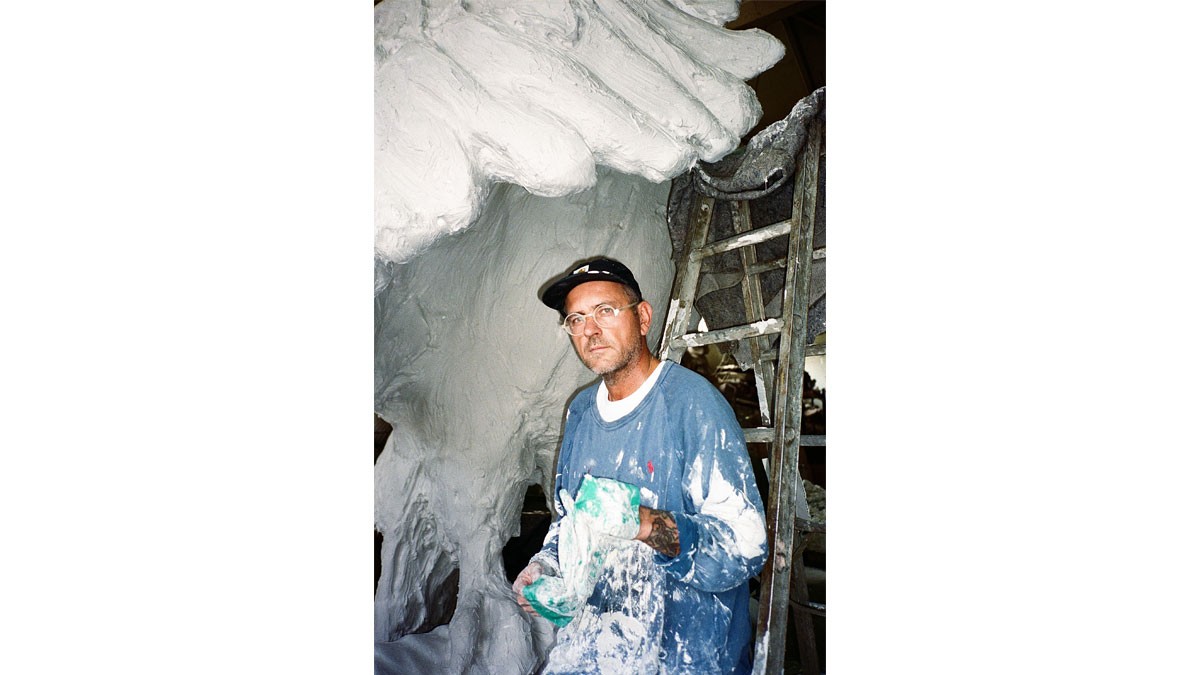

Bronze ist inzwischen Stefan Strumbels bevorzugter Werkstoff – hier seine Skulptur „Hangover“ von 2025 Foto: Leo Suhm

Karl Lagerfeld und Hubert Burda als Käufer

Inzwischen konzentriert sich Strumbel, der von der Galerie Ruttkowski;68 mit Standorten in Köln, Düsseldorf, New York, Paris und Bochum vertreten wird, zunehmend auf plastische Arbeiten. Sein bevorzugter Werkstoff ist dabei Bronze. In einer neuen Werkserie greift er auf Tierfiguren aus seiner Heimatregion zurück – nicht als folkloristische Zitate, sondern als Chiffren für gesellschaftliche und politische Zustände. Die Tiere erscheinen auf Fragmenten von Kuckucksuhren, jenem Symbol badischer Handwerkskunst und Identität, das hier dekonstruiert und transformiert wird. Was einst Heimat repräsentierte, wird zur Bühne für fragile Erzählungen von Verlust, Wandel und Widerstand.

Berühmt wurde Stefan Strumbel mit seinen artifiziellen Kuckucksuhren wie hier „Fuchs vor zwölf“ von 2024. Foto: Leo Suhm

Ein Adler zeigt Verantwortung

Das Thema Tier und das Material Bronze kommen nun auch in einer Skulptur zusammen, die Stefan Strumbel für den Eingang zur ART COLOGNE geschaffen hat. Und es ist ein hochsymbolisches Tier, das Strumbel ausgewählt hat – der Adler als Sinnbild für Stärke und nationale Macht. Doch Strumbels Adler ist anders: Er verbirgt sein Gesicht mit dem Flügel, still, vielleicht beschämt. Auf dem Zapfen einer Kuckucksuhr, Zeichen für Heimat und Tradition, steht er für Wiederholung und unreflektierte Geschichte.

Strumbels Skulptur aus Bronze will kein stolzes Monument sein, sondern ein Bild des Zweifels, der Erinnerung, der Verantwortung. Die Geste des Verbergens bleibt dabei vieldeutig: Scham über die Vergangenheit? Trauer über die Gegenwart? Ein klares „Nicht in meinem Namen“ gegen Hass und Ausgrenzung? Auf diese Weise dekonstruiert Strumbel den Adler vom Denkmal zum Nachdenk-Mal. Seine Präsenz mahnt: Heimat darf nicht ausgrenzen, Tradition nicht blenden. Und Symbole müssen hinterfragt werden, gerade wenn sie so oft von rechter Seite missbraucht wurden.

Autorin: Alexandra Wach